[ 即物即境 ]

/

柳=柳亦春 陈=陈屹峰

2016年11月16日于上海

柳:2013年我们在哥伦比亚大学北京建筑中心做了一次大舍建筑作品展,当时把展览名称定为“即物即境”,结合这次展览,青锋写了一篇题为《境物之间》的评论,为大舍的设计做了一次小总结。时隔两年,青锋先生的建筑评论结集出版,分别让我俩给他当时的评论写点感想,我看到你的回应里对“物”与“境”有了新的看法,能再说说么?

陈:应该算不上有新的看法,我只是继续当时对设计实践的思考。在过去很长的一段时间中,大舍的设计注重情境营造。如何能再深入一步,把实践从对诗情亦或画意的美学表达引向更为根本的建筑学内容?2013 年展览的名称“即物即境”我想就可以认为是这思考的阶段性结论:我们希望从强调建筑本身的物质性入手,来超越“情境”。相信这种由“物”即来的“境”一定不会仅仅停留在某种形式美或者说是感官愉悦层面,那它究竟是什么呢?

柳:其实我们当时提出这样的看法是有针对性的,既是对我们自己设计的反思,也是对当下许多建筑实践的反思,我发现过于凸显建筑的叙事性,包括对建筑与城市和社会关系的叙事性表达,很容易忽视建筑自身的许多东西,感人的建筑越来越少了,而且容易陷入一种取巧的倾向。在这个时候重新唤起对“物”的关注,也是希望建筑在面对诸多社会性问题的时候,它的构建仍然能够建立在一个比较坚实的基础上。这么说好像很容易陷入有关建筑学的内涵与外延的争论上,这倒并不是我想看到的,就像“即境”和“即物”,都是可以抵达优秀建筑的途径,在当今的社会和城市状况下,建筑早已不再是个单纯的学科,所以2013年我们提出的“即境即物/即物即境”是有两层递进关系的词组,现在我更倾向于认为“即物”和“即境”去作为一个并列词组,任何建筑都将是这两种倾向相互纠缠的结果,在这两种关系里,我认为“即物”是一个重要的基础,是建筑更为内在性的内容。

陈:如果现在把“物”理解为建筑学更为本体的部分,或者说是更为自主的内容,把“境”与建筑学的外延相对应,我觉得这也成立。在实践中更多地关注“物”,就像你刚才谈到的那样,在中国的当下有着非常现实的意义。不过对建筑学来说,这个“物”包含了很多层面的内容,可以是与建筑客体相关的结构、材料、构造等要素,或是来自知觉主体的自身感知,也可是一种更广泛意义上的“汇聚”,就如同海德格尔对“物”的界定。

柳:你这两年持续阅读了不少海德格尔的著作,对你而言,比如对“物”的理解,在具体的设计实践中,产生了怎样的影响?

陈:海德格尔在后期的文字中对“物”有很多论述。对他而言,物不是具有诸属性的实体;不是显现在感知之中的东西,也不是质料和形式的结合。物之所以为物,在于它的有用性。相对于纯然之物和自在之物,海德格尔定义的“物”,更加接近器具。不过对人而言,物的有用性并不直接等同于它的工具性,而是由工具性引发的意义的聚集。从这个角度来说,我们也许要思考,从“物”的角度来看待建筑,是否是为了追寻某种意义,而不只是要解决如何遮风避雨的问题。

柳:海德格尔说壶的虚空形式是为了盛水倒水之用,倒水是一种“馈赠”,“馈赠”才是真正的目的,才完成壶作为物的意义。我想海德格尔这样去定义“物”是想暗示他的“天地人神”的存在吧。任何“物”都不是孤立的,这对于建筑确实有着特别的意义,这里面存在一个不同层次的境界问题,你刚说的“意义的聚集”也许就可以理解为我们所说的“境”,这是建筑在解决了遮风避雨之后要做的更高层次的东西。但建筑师具体的设计任务,首先还是造“物”,如何回应先前的“境”是在造物的过程中的一种有目的的行为。我目前感兴趣的,有两条线,一条是“由内而外”,比如造物本身的规律性,比如物体的结构如何在构建自身的同时去适应使用以及周遭环境的需要;另一条线是“由外而内”,也就是如何去理解周遭环境,如何在周遭环境以及社会的背景下去构建意义的内容,再将之渗透到造物的过程中。这是一个需要不断反复的过程。

陈:哲学论述有助于我们辨别方向,进行宏观价值判断,但不能被直接导入具体设计。回到实践层面,你谈及了造“物”的两条途径,后面一条“由外而内”的途径比较容易理解,也是我所主张的。但对于前面这一条我有个疑问,如果造物的规律性本身并不彰显,无法回应外来的要求,甚至于连“物”自身的确立都无法策动,建筑师该如何应对。仍然以结构为例,目前国内绝大多数的多层建筑采用的是匿名性的框架结构。这种结构形式之所以被广泛运用,我相信是有其合理性的,它能满足大多的使用要求并且基本能适应周遭环境的需要。那这种匿名性的框架结构是否同样可以被认为构建了自身?这样的框架结构形式有其自身的规律性,但这种规律性对建筑师的造物而言,是否也有推动作用?

柳:我相信某种内在规律性的存在,而外来的要求有可能恰恰是揭示内在规律的一面镜子或者一种触媒,当然这与不同人的思考方式有关,在建筑设计里可能就是一种选择,一种方法,或者也可以说是一种手法。也许用规律性这个词不一定准确,我想我是指的内在性,结构只是诸多内在性的一种,今天重新提出来,首先是认为这里面存在机会,此外也是觉得我们以往的实践在这一方面缺乏有针对性的思考与表达。框架结构如果能够和功用、空间及其场地的诉求产生关系,我想也是一定有机会构建不同建筑的内在性内容的。在我看来,既然建筑是一种建造活动,均依靠结构而站立,那么这一定是一个非常根本性的要素,它究竟有多重要,回顾建筑的历史,虽然有许多许多的讨论,但今天讨论的人明显少了,更多的是关于城市与社会性的讨论。

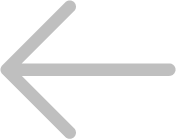

陈:结构或许是建筑学最为本体的一个部分,建筑以此抵抗重力和其他自然力量,达到自持的状态。结构同时也是建筑物质性的重要载体,这一点不言而喻。但在设计中表达结构,我想并不是止于让它摆脱匿名的状态来进行形式呈现。如果将筱原一男的白之家的那根中心柱去除,那整个建筑的灵魂就被抽离了,结构或是结构构件在这里已经完全超越了物质层面。

柳:对于结构的描述你刚刚两次提到“匿名”这个词,我理解可能你是指的“中性化”,也就是说作为令建筑站立的结构本身是一个中性的、并不携带文化意义的,然而因为建筑史的存在,零度意义的要素在建筑中几乎是不存在的。筱原一男的白之家的中柱是他在意欲去除日本传统木构建筑的“中心柱”在空间中的意义时的“即物性”结果,它是在剥离意义的过程中的一种超越,和你说的“摆脱匿名状态的形式呈现”是一个相反的过程。其实无论过程的正反,我对于“即物性”这个概念是极感兴趣的,虽然这也是一种手法主义,但都是围绕建筑物质性的本体进行操作。我想还是回到“由内而外”和“由外而内”这两条线索,因为我忽然想起王骏阳在《理论何为?》这篇文章中提到的两本书,一本是阿尔伯蒂的《建筑十书》,一本是作者不明的奇书《寻爱绮梦》(Hypnerotomachia Poliphili),王骏阳认为这正好代表了建筑学理性思维和感性思维的两个方面。看到这里我不由想起大舍在日本杂志A+U(0903)中文版的专辑主题——“与情与理”,也是试图涵盖这两个方面吧。从《建筑十书》到维奥莱•勒•迪克的“结构理性主义”,从埃森曼关于形式研究的“学科自主”再到弗兰普顿的《建构文化研究》,都是努力维系建筑学本体的理论,而《寻爱绮梦》则致力于通过脱离这种“本体”来拓展建筑学领域的空间和边界。王骏阳特别提到对于20世纪建筑学特别是当代建筑学而言,“城市”已经在越来越大的程度上取代“身体”成为拓展建筑学学科边界的有力资源。我想“结构”作为抵抗重力和其它自然力量的建筑要素,它的“显形”,其实是人类身体感知的反映,包括随着建筑史的发展逐渐沉淀的文化内涵,都是和人的“身体”息息相关的,从这一点看,对结构的关心似乎是一种“逆势而为”或者“不思进取”,因为关心当代的城市问题显然是当下政治最正确的事情。不过这也是我一度的困惑,就像有一次我们与年轻的建筑师赵扬对谈时,他忽然说到,建筑学的本体已经不存在了,这确实是令人吃惊的事情。但后来我想,这两者并不矛盾吧,任何一个人,即便不是建筑师,都应该以各自的方式关心城市关心社会,这些关心投射到建筑设计中,自然会演变为建筑的某种力量,最后选择怎样的表现形式,那是不同建筑师的选择,结构也同样是有机会参与到城市的问题中的。大舍在西岸的新办公室就是以砖墙与轻钢两种结构形式去应对空间、场地甚至城市更新的时间性问题。今年初的浦东美术馆竞赛,我曾尝试用两种不同尺度的结构对应城市的尺度和建筑的尺度,虽然没有赢得竞赛,但这个思路在后面的工作中还是值得一试。

陈:“匿名”这个词我用来指的是“不在场”,而不是“不具有文化意义”。根据筱原一男对白之家的说明,他选择隐匿屋架而只留下中心柱,是为了抽象来自日本传统建筑的空间样式。这种排除文化意义的客观主义或者是所谓的“即物主义” 姿态是否是筱原的本意我们可以暂时存而不论。不过有趣的是,屋架的隐匿反而让中心柱的存在更为凸显,这是在普遍意义上的凸显,完全超越了的文化层面,也许这才是筱原在这个设计中加强抽象的目的所在。至于建筑设计是从建筑学本体内容出发还是从外延入手,从理论角度讨论似乎是可以泾渭分明,但对实践建筑师而言,也只能说是有所侧重而已,就像设计过程中的感性思维和理性思维无法完全截然分离一样。

陈:“匿名”这个词我用来指的是“不在场”,而不是“不具有文化意义”。根据筱原一男对白之家的说明,他选择隐匿屋架而只留下中心柱,是为了抽象来自日本传统建筑的空间样式。这种排除文化意义的客观主义或者是所谓的“即物主义” 姿态是否是筱原的本意我们可以暂时存而不论。不过有趣的是,屋架的隐匿反而让中心柱的存在更为凸显,这是在普遍意义上的凸显,完全超越了的文化层面,也许这才是筱原在这个设计中加强抽象的目的所在。至于建筑设计是从建筑学本体内容出发还是从外延入手,从理论角度讨论似乎是可以泾渭分明,但对实践建筑师而言,也只能说是有所侧重而已,就像设计过程中的感性思维和理性思维无法完全截然分离一样。

柳:“白之家”是筱原建筑设计的转折之作,如你所言,屋架的隐匿让中心柱的存在凸显,但是在空间处理上的“偏心”又让它卸去了作为中心柱而存在的意义。我想筱原在做这个设计时确实应该还没有想到“即物性”的概念,大多数对它的讨论也都是有关“抽象性”的,但我觉得这个设计为他后来一段时期的设计走向即物主义起了开创性的作用,1974年建成的“谷川之家”是即物之美的典范。筱原一男的建筑作品我有机会看过一些,还有他的弟子坂本一成的作品,我觉得他们都是那种用建筑的本体语言来抵抗城市和社会影响的建筑师,总觉得在这样的抵抗中,反而生出一种无形的力量,以另一种方式来回应城市或者社会的问题。说到这里,我特别想听听你的想法,在建筑的实践中,你会更倾向于如何来面对当代的状况呢?

陈:我的立场和你的接近。你刚才提到, “城市”已经在越来越大的程度上取代“身体”成为当代建筑学拓展自身边界的资源。我觉得正是这种取向使当代建筑和具体的“人”越来越疏离。不管社会如何发展,在今后很长的一段时间内,人的生物历史性都不会泯灭。作为个体的人对明亮和阴暗、开敞和幽闭、寒冷和温暖、粗粝和光洁等种种环境现象的情感反应,仍然扎根在自古而来的集体无意识的积淀之上。另一方面,人具有自主意识,要追问意义。而一个对来自功能、技术、经济、城市等方面的要求作出很好回应的建筑并不能保证自身的精神质量。按照芬兰建筑师尤哈尼帕拉斯玛的说法,建筑的任务不是美化或者“人性化”我们的日常世界,而是打开我们意识中的第二个维度,那个拥有梦想、图像和回忆的现实。所以设计实践在当下的社会和城市背景之中关注“身体”,关注“人”,我认为仍然是积极的,而且极其有意义。

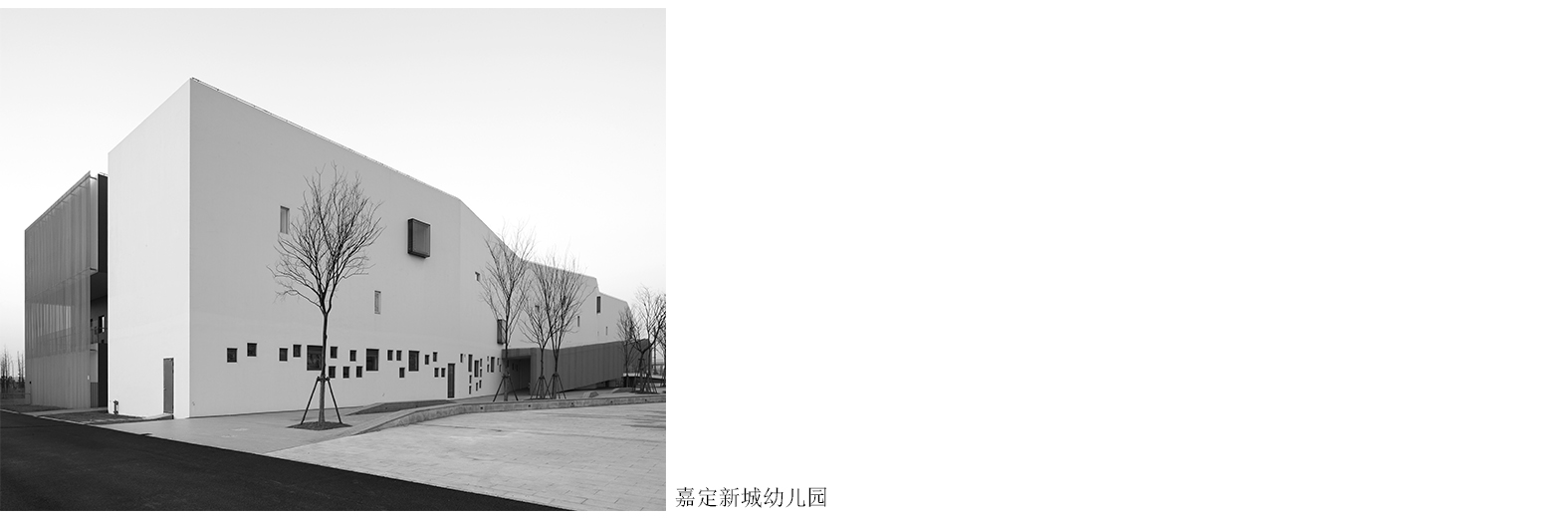

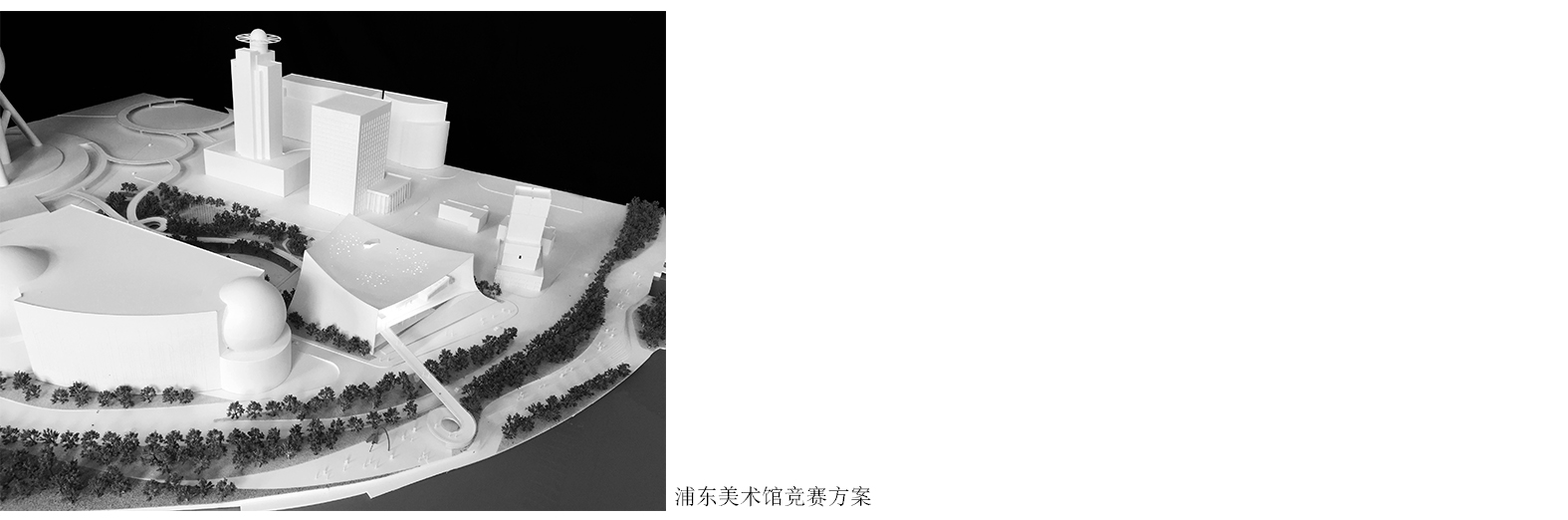

柳:所以我们的立场总体而言还是“向后看”的,当然这并不是什么坏事,从另一个角度,“向后看”也是“向前看”的一种方式。不过无论怎样的立场,建筑师的任务,总是要把他的立场以建筑的语言以及形式物化出来,这是最难的。我们早期的作品致力于把对江南这个地域的传统空间的理解,以新的抽象的方式予以呈现,就是这样一种立场的具体表达方式。2009年在A+U的那期专辑中,邹晖的《记忆的艺术》一文很好地揭示了我们设计实践中的现象学倾向,他在文中提到的关于中国诗意传统中的“情景交融”以及“与传统的诗/德情节不相分割的理”令人印象深刻。他举的有关理性与情感完美呈现的两个来自西方现代建筑的例子,其一是密斯的巴塞罗那德国馆,其二是分析哲学家维特根斯坦的维也纳住宅。密斯的极少主义抽象与维特根斯坦的精细度量表现出极端理性的空间创造,但在他们的设计中,对人性的关注远没有消失,却恰恰通过对细部的仔细推敲而获得发扬。再次回顾我们的作品,细节的推敲与刻画虽然有不少进步,但仍然远远不够。2014年建成的龙美术馆西岸馆我采用了类似巴塞罗那馆及密斯砖宅的平面构成,但是分散的墙体向上延展后演变为与人的身体更为直接相关的拱形空间覆盖,这些空间单元体因为内在的理性逻辑反过来又制约着墙体的位置,这里面经历了非常多的位置经营与推敲。我觉得你在设计中对折线的处理也是一种“刻画”,从早先的嘉定新城幼儿园到最近的华鑫慧享中心,可以看到你对于“不确定”现象的兴趣和建筑中折线形式处理之间的对应,一定积累了不少心得吧?

陈:“向后看”或者说是“向内看”我想就是为了应对当下,正如你说的,这也是“向前看”的一种方式。我对场所理论比较感兴趣,套用海德格尔关于栖居的概念,场所是被从无垠的时空中分离出来的,在这里,天显现为天,地显现为地,神显现为神,人显现为人。但今天研究场所,并不是要向着海德格尔所说的黑森林农家院落回归,回到前现代世界中去。因为很清楚我们已经回不去了,就像阿多诺下过的结论,栖居如今在其真正的意义上是不再可能了。尽管如此,建筑师有没有可能创造新的场所经验来回应当代状况?你刚才提到的不确定性,是我的在这个方向上的一部分尝试。从传统意义来说,构成场所的要素,如边界、路径、中心等,越确定,场所感就越强。 我想试着适当削弱这种确定性,看看是否能获得新的有别于传统的场所感,比如说暧昧的、多义的,甚至是芜杂的,以此来回应当下社会对建筑越来越多样的诉求,同时让场所本身也能融入越来越多变的城市环境中。

柳:我记得2009年你写过一篇《弱秩序》,也是和不确定性有关,今天和那时的认识有什么差异吗?

陈:《弱秩序》可以算作对我们在2009年之前实践的一个小结,那个阶段大家在设计实践中都致力于用抽象的方式来呈现对江南传统建成环境特别是园林的理解。这理解首先立足在美学层面,因此我们的设计一开始是基于感性的情境表达,夏雨幼儿园可谓是这样的一个例子。随着实践的深入,大家逐渐开始理性思考,提出了诸如“离”、“并置”等不同概念范畴的关键词来总结我们的实践。《弱秩序》正是这种思考的结果之一,它的基本观点是认为可以通过弱化构成整体的各元素之间的秩序,模糊它们的逻辑关系,来营造具有中国传统美学意味的当代环境。弱秩序也能导向某种“不确定”,但这是一种元素间关系层面上的“不确定”。今天我们探索新的场所经验,不确定性应该也是个方向,不过这个“不确定”指的是场所要素自身状态的不确定。以华鑫慧享中心的悬浮围墙为例简要说明一下:一般而言围墙都是落地的,作为边界的一种,它对场所起到强烈的限定作用。基于内外的整体权衡,我把慧享中心的围墙悬浮起来,它的状态就由确定转向不确定了,对场所的限定也由强变弱,这给场所和周遭之间带来了暧昧,缓解了它们原本的对立;而围墙的悬浮让场所本身处于紧张之中,避免因为限定的减弱而过于松弛。

柳:我现在反思我们以前的设计,总体而言对于美学的关注比重比较大。以前大多数项目因为多处于发展中的郊区旷野中,对于既有场所的特质总是难以把握,因为未来的周边难以预料,所以空间场所也都是在一个自足的内部去营造,如果能结合周边环境去营造共同的秩序就会更有力量,华鑫慧享中心就是这样,在那样逼仄的环境里,张力就出来了。我想构建新的场所经验应该是一个好建筑师必须完成的任务,这里既可以有现象学的方法,也可以有来自人类学视野,或者非常个人化的手法,相信未来的道路会越来越宽广。

陈:的确,从场所的角度去讨论建筑,本质上也是将它视作为“物”。不过长久以来,物本身所蕴含的丰富性或意义在人们把它们当成工具后就逐渐被遮蔽了,这需要我们通过实践去解蔽。今天强调重视“物”,强调重视建筑学的本体内容,其目的我们刚才已经有很多讨论了,可以借用荷兰建筑师阿尔多凡艾克的一句话再来说明一下,这句话也可以作为我们本次讨论的一个总结:“建筑,不必多做,也不应该少做,它就是要协助人类回家”。

/