[ 内在的结构与外在的风景 ]

/

“我带你们到露台去,那里周围都是树,让我产生住在乡下的错觉。”

露台是湿的,刚下过雨,阴云笼罩的天空加深了石头身上的紫灰色。四周的屋顶上到处都是茂盛的植物。

“他们剪掉了最密的那部分。那也是长的最高的,从室内,我可以在天空的映衬下看到它的剪影。这些树成了熟悉的风景。他们让人想起难以知晓的自然的孤独和深度,很像音乐。这只是几株种在露台上的树木。我们不觉得森林、海洋或是真正的乡野会给我这么尖锐的感受。”

我们回到书房,天色变暗,冬季的天空缓慢地从玻璃上滑过。建筑师打开了桌子上的台灯。台灯发出刺目的白光。房间里的其余部份还处在阴暗中。

初读这段文字,恰好也是雨天,我坐在天光渐暗的办公室的一角,瞥着天窗里梧桐树的树梢,对1936年的路易吉•莫莱蒂(Luigi Moretti)再次产生了共鸣。这是一段来自一位意大利记者与莫莱蒂的访谈记录,而前一天,我刚刚读了莫莱蒂的另两篇文章,《结构作为形式》和《巴洛克的理念化结构与米开朗琪罗建筑中的理念化结构》 。莫莱蒂对于结构的思考和我最近的思考虽天各一方却很多地方如出一辙,虽然没有办法一边读他的文字一边领略文字中古罗马和文艺复兴的那些结构们,但是,仅仅在文字中匆忙跨越的从古罗马到文艺复兴、从战前的意大利再到当下大舍新工作室窗边桌旁我的思绪,结构从技术的内容演变为文化的象征,成为跨越古典和现代的一个不变主题。而且,当我们总是觉得“结构”这个有着多重意义滑移的词多少过于抽象时,莫莱蒂的这段非常感性的文字夹陈而来,一个丰满的关于建筑的理解于是变得完整。

我们在很长一段时间里,去理解传统建筑,比如江南的这些民居啊园子啊,总是外部空间注意的多,觉得中国传统空间处理的一个重要特点是,它常常把建筑的外部空间和内部空间同等对待,或者外部更胜于内部。可能外部空间的叙事关系更易于为现代设计所转译,而内部空间,因为木石结构不再成为现代设计的主角,而讲究空间关系的设计更倾向于将内部空间抽象为一个个虚空的盒体,受新结构以及现代艺术的影响,从蒙德里安到风格派,从卢斯的“容积规划”到密斯的流动空间,空间都是抽象的。这么想来,柯布的多米诺体系倒是提供了更多的可能,因为它强调墙体不再承重所带来空间自由,因而作为结构的柱子还是可以在空间中出现,这一点让现代建筑和传统建筑在内部仍具有一定的类比性,让被支撑这个最原始的建造意图仍然和我们的身体感知密切相连。不过,细察柯布的实际作品,在1914-1921年这个阶段,柯布花费脑筋的事,却是如何在空间中不让柱子露出来,他把所有的柱子全部结合了柜子和隔墙给包了起来。回想我们的一些设计,比如嘉定新城幼儿园,也是充满了消除空间中柱子的企图,为了将柱子彻底隐藏,有些墙体做到了和柱子等厚的600mm。不过柯布在1925年以后,某些结构的柱子,在室内空间中可以出现了,不过对于柱子在空间中的作用,比如它的文化意义,至少和佩雷相比,柯布应该并没有多想。然而在佩雷的很多建筑中,还是将柱子作为古典文化的延伸在使用,而且是通过将混凝土柱子进行雕琢来附加文化的意义。也许筱原一男是少数通过削减结构的文化意义这样一种“即物性”做法来构建空间的建筑师,“白之家” 是一个典型的案例,可能是因为日本的现代空间,要从木构的间架开始,所以,暴露柱子几乎是文化习惯的延续,筱原在此基础上又进行了有针对性的刻画。而柯布的建筑归根到底,还是意大利的墙体体系。

重新注意到中国传统建筑的室内,是2014年夏天在山西长子县天王寺的中殿,因为在维修,没有了菩萨泥塑的大殿,巨大的木柱抬梁充盈在整个空间中,结构在空间中所起的决定性作用让我马上想起刚刚落成的龙美术馆西岸馆。中国传统建筑的室内之所以难以对现代建筑产生影响,最主要的原因是今天的建造已不再使用营造法式的木构体系,然而传统建筑的室内恰恰是由具体的建造方式来定义的。对照看来,我们今天的建造方式在多数情况下却都轻易地让一层薄薄的白色粉刷全部覆盖掉了,有的是追求空间抽象性的结果,有的却是不假思索的草率结果。如果能让结构在空间的营造中有机会发挥作用,或许也是一种回到传统的方式,更多的,结构可以成为连接场所、功能和身体乃至时间的要素,这本应是建筑内在性的重要内容。回顾大舍的建筑项目,在2014年以后的设计中,对于结构的思考明显加重了。

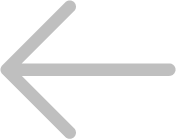

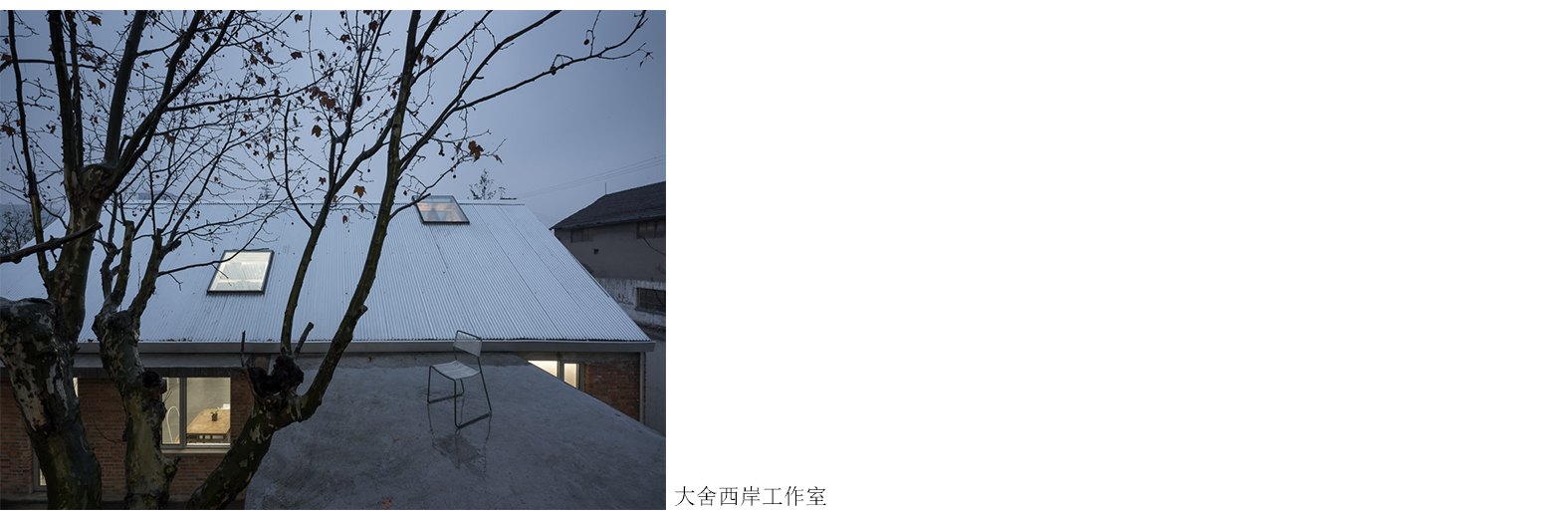

2015年设计建造的位于西岸的大舍工作室,对于结构的思考是有着明确意识的。大约只有五年临时使用期的工作室选址在一个既有的停车场上,这里原来是上海飞机制造厂的厂区,停车场本是为边上利用飞机厂大厂房改造而成的西岸艺术中心配置而建的,有着200mm厚的混凝土垫层,停车场上有一些树木,既有为了停车场遮荫新移植的,也有原来厂区留下的有些年头的大树。工作室就选址在停车场那些树木的空隙中,并且挑了三棵原来厂区的大树——一棵雪松和两棵梧桐围合或依靠在院中屋边。在这个相地和经营位置的过程中,其实建造的企图已经开始:利用停车场的混凝土地坪,免去新造结构基础的开支;利用三棵颇有年份的树木,建立与自然的风景以及早先的飞机制造厂在时间上的关联。

从使用的角度,我们的办公室基本由两类空间组成,每天大量性人员使用的以电脑为主要工具的办公空间和其它辅助性空间(如会议室、模型制作、模型储存、财务室、设备机房、厨房卫生间等),这两类空间基本对应两种空间形式——开敞大空间和封闭小空间。结合结构受力的合理性,设计采用红砖墙体结构对应封闭小空间,一方面可以直接在停车场的地坪上砌筑,另一方面作为辅助空间可以将层高压得尽量低,这对砖墙结构也是有利的。用轻钢结构来对应人员办公的大空间被放在二层,这样既有更为明亮的空间,在上海潮湿的空气和高水位地下水的环境条件下,主要人员活动放在二层也是最合理的。辅助空间的面积分配和相互关系决定了首层的墙体位置,而办公家具的尺度决定了二层轻钢结构的柱距和开间。为了继续沿用大舍原有办公室的桌子布局,柱子的开间定为3.2米,这并不仅仅意味着原有家具的利用,也意味着旧有空间与尺度的时间性延续。

接下来的工作就是推敲了,或者也可以称为“刻画(articulation)”。在大的结构形式确定后,如何把结构的每一个要素和具体的功能使用以及环境关照协调起来就是一件不断反复的事情。很多环节都是同步的,一个结果经常可以凑出好几个理由,也有的完全可以没来由,或者是潜意识的结果。二层的办公室布局是首先确定的,因为已经有了前提条件,桌子的位置确定了,那么桌边的窗子的位置也就确定了,这时要做一个决定,柱子定位在哪里?屋架采用什么样的形式?如果柱子定位在窗间墙,那么柱子会被墙体混淆,如果屋架采用人字屋架等形式又会陷入工厂仓库的视觉印象,最后采用的“立柱+斜撑+拉杆”的做法,既让斜撑介入空间的划分,又能产生崭新的空间意义。柱子最终被选择定位在窗户的中间,因为这样可以让空间中的架构感更为完整强烈,在视觉上形成清晰、独立的结构支撑印象,同时端头的山墙在平面上就被留在了柱距节奏的中间收尾,虽然也是钢的梁柱构成的结构受力体,但是却被处理为墙(山墙)的形式。二层的窗户和轻钢柱子的位置确定后,首层砖墙上的窗户也就确定了,从传力的合理性上,上下层的窗户恰好是错位的。经营完楼梯和入口的位置,东侧二层小楼的设计基本就做完了,在大的空间尺度确定后,剩下的无非就是成品的工业板材如何与高度以及长度的模式匹配的问题了,总能找到最经济合理同时又是美观的方式,这里的美观大致包含了两部分的内容,一是空间及其开口比例的推敲,一是材料交接节点的处理。

在二层小楼的推敲同时,会议室和合伙人小办公室如何与已经基本确定的二层小楼之间围合树木和庭院也是另一条设计的线索。在仔细的推敲和比较之后,我们选择了一个更为明确的单层坡顶体量与二层的坡顶体量形成布局的平衡。因为跨度的不同,它们分别采用了不同的坡度、不同的檐口形式来获得并置的张力。一个连廊也与两个坡顶体量的檐口以及内部空间相互延展渗透,以取得形式与空间上的整体性。连廊的下面是厨房和卫生间,因为避让既有的梧桐树的枝杈而形成生动的折面形态。坡顶上的天窗位置也由树木决定,但同时也和既有的结构与内部空间有着明确的数学关系,建筑和树木就此缺一不可,于是才可能生成这样的描写:

“露台是湿的,雨刚停,折角的汇水处还在滴水,落在树下从别的工地捡回来的弯的金属管里,水被导至树根的位置。冬日深色的梧桐树的枝杈倒映在表面还饱含水分的露台上,屋顶银色的波纹金属板和亮白的天空几乎混在了一起,天窗里透出温暖的黄色灯光,天色渐渐暗了下来……”

这恰好是读到那段1936年的莫莱蒂工作室的环境描写时我眼里的风景。无独有偶,这一刻我也不得不同样产生了是住在乡下的错觉。这和我第一次到达西岸这个地方所得到的印象非常相近,不仅仅是这一地块还处于城市再开发的初期,在上海这个繁华都市里,黄浦江可能是最完整最强大的自然了,城市和建筑如何与自然友好相处仍然存在机会。

那样的景物描写完全是和结构无关的,然而作为房屋的设计者,却无法摆脱房屋在建造中的印象。因为也许只有他才最在意并且可以还原从最初空旷的场地,如何一点一点被砖瓦、被结构框架占据——空气中凭空产生了一种被称作空间的东西。最终的房屋是一个结果,过程才饱含建筑师工作的经验与价值,如何建造经常比结果更值得讨论。经常,我们会觉得在房屋建成后,建造过程中的某些力量感失去了,那多半是因为结构在最后的空间中退失了的缘故。

回想起来,除了因为临时使用必须节约造价而采用轻钢+砖混的结构体系之外,这一选择肯定也和西岸这个区域的场所气质相关。这个上海曾经的码头、仓储和机场区域,工业形态的城市特征仍然明显,这必将作为一种时间的印记沉淀在这一区域。而坡顶这个存在于我们内心深处的关于家屋的形态也早已不是便于防雨那么简单,在结构的选型配合建筑的形态诞生的那一刻,它与既定的场所的关联也就注定了它必将跨越技术的内容而走向文化的内涵。在这个过程中,我们有多种可能去探究结构的意义。

离大舍工作室不远,大约40米开外,是大舍为例外服装公司设计的办公室,入口边有一个大约110平方米的小院,院内有一棵高高的泡桐树,院子里打算修一座小茶室。院子北侧和西侧是围墙,东侧和南侧有一小段挑廊以及与旁边办公楼相连的楼梯。院子不大,那么如何让茶室最小限度地侵占院子的空间,是设计首先要考虑的事情。

第一件事还是经营位置。经过仔细推敲,决定把茶室尽量靠近院子西北角的泡桐树。树冠很高,借助逼近的后墙,茶室后侧的小院空间从感知上可以被归入茶室的室内,粗约90cm直径的树干也同时化为茶室内的重要空间构件,这样就可以尽量压缩茶室本身的面积又不会显得逼仄。在空间上另一个重要的处理是,先用一个浮于地面的混凝土基座来限定一个茶室的领域,再把茶室占地的部分尽量缩小,这样还可以更进一步延展院子的空间。而对于茶室内部,如果占地被缩小,而上部仍然可以大出去,可能室内感知并没有变得更小,在室内“站立”和“端坐”的尺度感反而被强化了出来,甚至像“观看”、“专注”、“沉思”这样的身体活动与意识也能被暗示出来。

茶室空间与院子以及人的身体的关系是通过三层“悬挑”来刻画的。第一层悬挑位于离地45cm的位置,作为座凳的水平板上部归为室内,下部归为室外,这是一个向内坐着的人的身体暗示,考虑到茶室和庭园更为积极的关系,在面对庭园的南侧,座凳被调整置于了茶室外侧,座凳上方的空间让回给了庭园。第二层悬挑位于离地1.8米的位置,这样可以相对扩大茶室的内部空间感受,仿佛可以看到一个站立的人展开双臂,而这个高度也不会影响茶室的外部檐廊下人的活动,对于身高高于1.8米的人,在这里他会自然地低下头来去适应这个空间而并不会感到不适。第三层悬挑是屋面的覆盖,它在南侧、北侧、和西侧都定义了不同的檐下外部空间,茶室占地19平方米,而屋面覆盖则达到40平方米,向不同方向延展的屋面加强了茶室和庭园的空间关系,混凝土的基座上和檐口下的空间既属于茶室也属于庭园,向主庭园压低的檐口同时建立了茶室明确的方向性以及它的正面性。

设计着意选取了较细的结构杆件,无论竖向还是横向的结构构件,都采用了统一尺寸的60mm方形断面的钢管。采用60mm粗细的方钢是意图和茶室绝对尺寸的小相适应,或者其意更在于削减结构对于空间的在惯常尺度上所产生的影响或印象。对于所有横竖支撑构件采用相同的尺寸,是希望在满足受力的同时,又能有机会归入形式构成的游戏里,它可能在空间中被视为抽象的线条构图,从而释放出它不仅仅作为结构构件的潜能。作为建筑的结构构件,这个尺寸也较好地适应了家具的尺度,从而与人的身体建立了更为亲密的关系。屋顶是8mm厚的钢板,屋顶保温板上翻并由为了保持屋面钢板平整的钢板反肋固定,这些上翻的肋板修正了屋面仅仅由黑色防水卷材覆盖表面所产生的简陋或临时感,极薄的屋面边缘让这间茶室显得更为轻盈和精确。

老白渡码头煤仓改造是在黄浦江东岸一侧的另一个项目。码头的煤仓是一个既存的工业建筑,追溯码头的历史可以到清朝的光绪年间,至1995年,老白渡码头的年吞吐量已达到935万吨。近20年上海的发展,这些码头迅速在城市更新中被迁移并成为江边的绿地公园,而既存构筑物的再利用就成为上海新一轮城市更新的重要话题。在新的功能落定之前,配合2015年秋的上海城市公共空间艺术季,这个已经废弃多年的煤炭装卸码头将临时作为主题为“重新装载”的上海优秀工业建筑改造案例展的展场,我们要在一个多月的时间内将一个工业废墟转变为一个展览的现场。

这个煤炭装卸码头在2年前曾经开始过一次改造,原来的计划是造一个新建筑,现有的构筑物险些被大部分拆除。展览前的现状是顶层的屋顶和所有非混凝土的围护墙体已经被全部拆除,只剩下钢筋混凝土的骨架。这不由再次令我想起德里达的这段话“……当充满活力和意义的内容处于中性状态时,结构的形象和设计就显得更加清晰,这有点像在自然或人为灾害的破坏下,城市的建筑遭到遗弃且只剩下骨架一样。人们并不会轻易地忘记这种再也无人居住的城市,因为其中所萦绕的意义和文化使她免于回归自然……” 现状的煤仓就是因废弃而只剩下一副骨架,当我数次进入这个废墟,就像进入一种自然,没有了遮蔽的结构骨架的表面粉刷迅速风化,内里的混凝土透了出来。当德里达在说“免于回归自然”的时候,其实是基于城市建筑的废墟正在回归自然的基础之上的。莫莱蒂在《结构作为形式》一文中曾说:“建筑的每一处,如果单纯是结构、形式、功能的其中一种时,就会有着非常不同的密度和张力。” 我理解莫莱蒂是想描述当功能与形式退至结构之后时的状态,就像这个煤仓,因为运煤功能的丧失,那些为了运煤这项功能所构建的结构在现时显出莫名的张力。当我站在煤仓的顶层,四周环绕的残破的列柱端头钢筋裸露,宽阔的黄浦江在不远处转了一个弯从建筑的脚下经过,江面船来船往,忽觉这被废弃的煤仓就像一个自然的公园,只要在这个构架中点缀两处小房子就能令这个废墟的结构再次意义完整。特别是当一个坡顶的小建筑被推至顶层列柱平台的尽端,平台上的空间立刻严肃起来,新加的小展厅就像一座小教堂,两侧的列柱不仅构成了空间的围合,更加塑造了一种异常的纪念性,一种古典的气质油然而生。这就像一次实验,结构在因为功能丧失而中性化了之后,又因新的功能与空间量体的介入而再次产生意义。

根据现有构筑物的状况,一个固定的展览流线被确定出来。人们先从一个巨大的钢结构台阶走上五层的列柱平台,这个钢结构楼梯是由原有的运煤传送带改建而成,平台似乎已经构成第一次的空间高潮,这里是观赏江景的最佳地点,一个纤细的钢结构柱廊雨篷将人们引入展览序厅,两列黑色的金属圆管既作为煤仓漏斗内声音装置的窃听器,又加强了空间的方向性特征。从序厅向下,经过四层的开敞式纪录片影像厅,到达三层的专题展厅和临时讲演厅,专题展厅高耸的天窗利用原有孔洞贯穿了第四层并在顶层露出,作为新的展览空间量体的提示,加强了人流的下行导向。二层是整个展览的主要展厅,却也是最狭窄最低矮的一个空间,在煤漏斗的空隙间,布置了模型展区,并且利用煤漏斗倾斜的粗糙的混凝土表面,直接作为影像的投影界面,仿佛时间的叠加。8个展览案例,8个模型,8段影像,8个影像同一组音乐的8个音轨,声音艺术家将既有的空间变成了音乐厅的现场。那音乐经久难忘,从此在我的心中,空间又多了一个可以度量的特性——声音。

从二层展厅下到底层,是一个下沉的被8个煤漏斗覆盖的大厅,经过不同的漏斗,会听到声音艺术家特别录制的水底马达声、地铁经过声、煤炭泄落声,等等,漏斗变为声音的容器。这些声音在上部的金属圆筒中已经有过印象,至此展览在观者的大脑中形成一个整体。

被整理后的展览空间几乎利用了原有结构的每个要素,新的空间介入只是两三个黑色的小房子而已,它们本身的结构非常简单,轻钢的骨架被多层板和石膏板内外包覆,序厅圆形的天窗小心地避开了内里的骨架,却也不在意有一两根从圆洞中露出,主入口正中暴露了一根结构的钢柱,提示着这个黑盒子的结构,人们在进出时的相遇会因为这根柱子而变得自然。黑盒子的外表面是裸露的改性沥青防水卷材,有点像发亮的马鬃的肌理,带着柔和的反光,素来不会作为正式面材使用的防水卷材在废墟中忽然显出高贵的色泽。煤仓的废墟因为几个小黑盒子和展览活动的介入,原本走向自然的废墟结构又重新成为建筑的结构。

“一件建筑作品是依据它表面、表皮的可见表达被消费的,那层表皮是独立于形式跟具体现实、跟重量、材料、张力之间的内在关联的。在将要被消费的结构、可见结构、或者简单地说建筑,与真实结构之间的对应或是相互依赖的程度,可以很是多样,从精确对应,到略微地异化,到跟真实结构的完全脱开。在这两个绝对极端上,完全脱开的作品属于布景建筑。我们只需想想巴洛克的那些庆典装置。另外一个极端则是属于工程学领域,也就是那种缺少或是不在意精神性、在建筑学之外的领地。或者,也可以说,完全的脱开也触及到了这门艺术的顶点。” 莫莱蒂的这段话写于1963年,是在讨论巴洛克和米开朗基罗的建筑与结构时所引出的论述,今天读来竟是再当代不过了。这里面既涉及到戴维•莱瑟巴罗(David Leatherbarrow)和莫森•莫斯塔法维(Moshen Mostafavi)的“表面建筑(Surface architecture)”的内容,也涉及到坂本一成的结构即物性内容。你看,戴维和莫森在他们2002年出版的《表面建筑》导论中是这么说的:“一旦建筑表皮(skin)独立于建筑结构,它便可以像一块帘幕或是布料悬挂在建筑上。从此,结构与表皮(skin)的关系便成为建筑生产中一个念兹在兹的问题,二者的竞争一直延续至今。建筑表面(surface)正是这一竞争的不二所在。” 坂本一成在1978年的一篇文章中则如此写道:“如果我们接受作为符号的建筑,或者说是由符号的排列产生的建筑,那么物质意义上的架构体就成了使其成立的手段。也就是说,‘作为表征的架构’和‘作为实体的架构’的分离就此成立(当然现实的建筑中这两者互相纠缠,未必能够完全分离)。” 基本上,莫莱蒂和坂本一成是一伙的,都是从建筑师的角度表达自己对表皮或表面与结构之间关系的理解,戴维和莫森则更为正面地看待了表面作为一种独立存在的实际现象,但仍然离不开和结构的共同讨论。关于建筑表面在大舍设计雅昌(上海)艺术中心的“丁乙楼”时有过非常正面的思考,也是老白渡码头煤仓“重新装载”展的8个案例之一。而在最近新建的另一个临时建筑“花草亭”中,建筑表面和结构的关系问题再次得到回应。

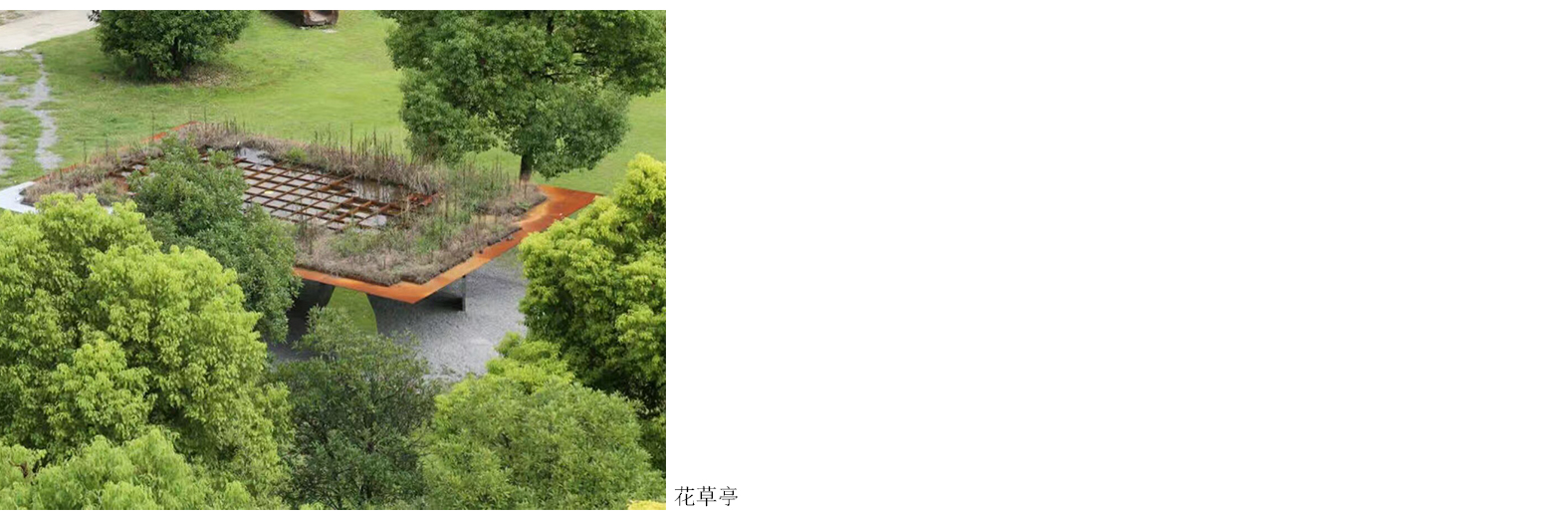

花草亭是与艺术家展望共同创作的一件空间装置作品,是上海城市空间艺术季1+1(艺术家+建筑师)空间艺术计划的作品之一。展望的代表作品是他的由不锈钢制作的假山石雕塑,在他工作室参观时,一块最近开始创作的拓片不锈钢给我留下了深刻印象。艺术家将平整的非常薄的抛光不锈钢铺着在自然的地面或者别的介质上,用软包的榔头将介质的肌理小心地拓至不锈钢上,一个原本工业化的材料于是带上了自然的信息以及人工化的痕迹,这同时也充分展现了材料的自身特性。这一做法和瑞士建筑师赫佐格与德穆龙(Herzog de Meuron)的一些材料工作非常相近,而赫佐格与德穆龙对待材料的方式也是受到很多艺术家诸如曹格(Rémy Zaugg)、博伊斯(Joseph Beuys)等人的深刻影响。

花草亭的初衷是想为活动发起的所在地红坊的中央大草坪提供一个可供轻饮售卖与休憩的遮蔽所,同时也是想从建筑师的立场结合艺术家的创作来表达观念。

支撑与覆盖是人类最原始的空间建造模式,用以庇护自身免受日晒雨淋。在人类建造的演进中,人们倾向于合理和科学的准则,工程学逐渐成为建造的技术核心。花草亭也经过严谨的结构计算,12米x8米大小的覆盖,由8mm和14mm两种厚度不等的钢板在800x800mm的网格内根据受力分布组合而成,钢板上部根据受力设置了50-200mm高度不等的厚度为14mm的云状肋板,这些肋板间的空间就作为了屋面种植的花池,结构受力的状态形成了一个天然的地形坡度。钢板下部则根据空间需要布置了6处60mm见方的单根或A形实心方钢支撑,于是一个密斯式的极简工程建造物已然完成。

然而建筑师在确定支撑位置时并非依据的结构最合理原则,同时那些钢结构支撑也并非是以本来的面目示人,我们很难说最合理的工程学结果就是不在意精神性的,但建筑师的意图一定是决定性的。此时在建筑师脑中的是一个由假山的“切片”来支撑及限定的空间,就像艺术家对待薄片不锈钢的材料手法一样,工程学的支撑结构因山石形状的拓片不锈钢的包裹被带入了假山的空间意味,建筑师将艺术家的不锈钢假山雕塑,分解及转换为一个抽象的假山般的空间。艺术家特意选择了山石拓片肌理的不锈钢作为切片一侧的表面,周边的树木花草被模糊化地带入了这个花草亭中。

借助艺术家作品的介入,建筑师得以这样一种当代的方式进入有关原始空间的修辞学中。在这个设计中,最后支撑屋顶的实际并不是不锈钢的切片,而是内里的钢柱,不锈钢表面作为结构的覆层,它既是艺术家展望的文化符号,也是结构受力位置的再现,它同时也以实体的围合和虚体的反射塑造了空间,成为建筑师、艺术家与大众沟通的修辞。在确定支撑的形状和位置时,空间形态和结构形态两者是经历了不断相互调整的,它们融合后的合理性最后全部体现在屋顶钢板上部的云状肋板分布中,而这一结构视觉在亭下空间是被缺省的,因而以一种超出常识受力的假象而获得空间的张力。结构为空间意图服务,它既隐退到空间和意义之后,也同样以支撑位置以及屋面地形的方式存在。

内在的结构与外在的风景共同构建着建筑的意义,但我们似乎已经逐渐习惯于因为建筑外在的需要遮蔽了结构而放弃了结构的内在表达。我认为对于建筑,它们同等重要。我找到这个夏天大舍工作室的结构骨架刚刚完成时的日记:“想想就那么一团空气,也许牵连着已知的未知的、有形的无形的物质,被一个壳子包裹了一下,形成那么一股幽暗与光明,紧迫或舒展,却又兀自不语。房子的这一刻,那种废墟感,是远离世俗的,仿佛遗世孤立,这一刻转瞬即逝,而后,我知道它便要向世俗去了……”写这段话时我脑中同时也回忆起龙美术馆脚手架刚刚拆除的那一刻,它将证明一点,尽管最终的结构可能让位于风景,让位于世俗的事务,但这内在的结构,恰恰也正是建筑得以存在的证明,它在时间的长河中具有恒久的价值。

(文:柳亦春,2016年10月修订版,初次发表于2016年4月)

/