[ 境物之间 ]

青锋

/

“即境即物,即物即境”,这是大舍为他们在北京哥伦比亚大学建筑研究中心举办的 X- 微展所起的名字。“即”意为接近,境是指“一个空间及其氛围的存在”,而物是指“建筑的实体”。从题目中不难读出,大舍将自己的建筑历程定义为对“境”与“物”这两个建筑本体主要构成元素的探寻。它像一个不断接近的过程,却因为目标与路径的迷惑而产生曲折与跌宕。这种情节也暗藏在这个命名中:“即境即物,即物即境”,词序的转换在这里有着特别的含义,它用一种简单而分明的方式体现出大舍 在“境物”之间的权衡与选择。如果说,大舍早先的设计策略更倾向于“境”的营造,那么,他们近期作品中的一个新动向是“物”的构筑开始占据更重要的位置。这种变化戏剧性地体现在龙美术馆与大舍之前作品的强烈差异之上,在设计策略与建筑语汇背后,所隐含的是建筑师对于建筑本源价值与实现手段的不同思考。

尽管很多人相信“新的时代必将造就新的建筑”这个经典的现代主义理念,并由此推断现代主义已经过时乃至死亡,但他们往往忽视了现代主义作为一种传统的潜在影响。对于当代建筑师来说,现代主义不再是一种有意识的选择,而是一种隐含的潜意识,在不知不觉中已经接受的根本前提。现代主义从表面的实践操作中隐退,实际上却沉入了建筑师对建筑本源与实现方式的根本理念之中。在无条件地接受这一传统的一些核心要素,并且自然而然地视之为建筑必然起点的过程中,人们也失去了跳出这一传统、接受其他可能性的机会。而想要这么做的人,所需要的不仅是操作的转换,更为困难的是挑战自己之前所秉持的理念,这需要自我批判的勇气、理论的自觉以及接受其他传统的敏感性。大舍的早期作品就可以被描述为这一反省与重新选择的产物。在这些作品中大舍引入了一种新的、现代主义传统之外的元素 :江南园林与城镇的空间肌理。以地域性文化充实现代主义单一的普适语言是全球很多建筑师普遍采用的策略,而对于出生于江南,成长于江南,并且生活工作在江南的大舍建筑师来说,这一策略的主要实现方式就是对当地传统空间类型的转译。这一转译成功地帮助大舍这一时期的作品脱离笛卡尔式正交几何体系的束缚,更为自由地吸纳不同空间模式。 “不可否认,我们的实践与我们对所在的‘江南’这样一个地域文化的理解密切相关,无论自觉或者不自觉,我们之前大部分的建筑都像一个自我完善的小世界……这个小世界的原型就是‘园’。”大舍如此描述江南园林的空间原型在自己这一时期作品中的核心作用,他们进而提炼出三个操作性理念用于设计实践,分别是 :离、边界、并置。在这三个范畴中,离与并置的关系更为密切,它们共同构成了具有江南特征的空间组织秩序。“离” (detachment)意味着维护部分单体的特异性与独立性,使之不被整体秩序所同化和吞噬。从某种程度上,“离”甚至要求对抗整体秩序的统一性,保持一种疏离的关系。“并置”所描述的是处于离的状态 中的各种部分的关系,它同样意味着不以单一秩序强制规整保持独立性的部分单体,保持它们之间的 差异性,并不试图掩盖冲突所造成的偶然性与复杂性。大舍认为,江南地区的“园”所遵循的就是这 样的组织逻辑,它不同于现代主义所推崇的普适秩序(universal order)。 而“边界”则涉及不同的层面 :一方面,边界是构造单体独立性的基本条件,只有明确限定了边界才能获得区分于外界的可识别性 ;另一方面,边界也在社会生活中圈定一个受保护的领域,人们可以在其中营造不同于外部的、属于自我的“小世界”。 江南文人的私家园林被高墙边界所围合的封闭性所 体现的正是这种在自己的小世界中独善其身的立场,“中国人的‘天人合一’是在院墙内完成的,这个院墙就是‘边界’”。 这三个特征能很好地解释大舍2003-2010年之间的标志性作品,如青浦青少年活动中心、青浦私营企业协会办公楼、南京吉山软件园、青浦青少年活动中心等。大舍将这一时期的作品特征归纳为一个“境”字,籍由“即境”这一路径,大舍成功地将江南地域特有的空间关系引入既有的成熟建筑语汇中,从而开始摆脱之前经典现代主义传统的模式限制。这种通过引入传统肌理、脱离现代主义经典的单一几何秩序并重新接受偶然性与复杂性的策略,从个体看来是大舍对于地域文化传统的回应,但是在更为宏观的历史背景上,这种做法实际上颠覆了现代主义传统中一个悠久而深入的笛卡尔信条,从而拓展了自己建筑语汇的范畴,塑造出作品的独特身份。

尽管如此,大舍的作品在某些核心理念上仍然受到现代主义这一传统理论话语的影响,这体现在“境”与空间范式的密切关联之上。今天空间概念的普遍流行,很重要的一个原因在于,建筑师们认为在这一概念中,我们已经发现了“最纯粹的,无法化简的建筑实质——一种仅属于建筑的特性,能将建筑与其他艺术实践区分开来。”也就是说,空间概念标明建筑的特殊性,为建筑脱离与其他艺术门类的牵绊,获得自主独立性(autonomy)提供坚实基础。而在另一方面,空间概念背后与现代科学,现代哲学的密切关联也使得建筑理论可以借用这些被人们认为更为“高深”的理论体系的学术光芒,使建筑学业获得科学性与哲学气质。

然而,要达到这两个目的,所付出的代价是建筑师也不得不接受空间概念中所隐含的一些导向与限制,进而约束自己的建筑语汇。这一点早已鲜明地体现在现代主义建筑中,也同样体现在大舍以“境”为核心理念的这些作品之中。他们所付出的代价就是对实体与意义的压制,而获得的结果则是纯粹抽象的几何建筑语汇。

“境”的核心体现在空间的概念之上,这体现出“空间范式”仍然在左右建筑师的思考,它背后所暗藏的假设与倾向直接导向了大舍作品中强烈的抽象性几何关系。或许两位建筑师摆脱了笛卡尔对不规则并置的偏见,但是要摆脱他们对数学与几何关系的推崇以及对身体与感官的压制还需要更多的努力,毕竟这种观点已经通过“空间”这个模糊而神秘的概念潜入建筑师对于建筑深层理解之中,我们需要一种更为坚决的决断才能抵抗它无形的诱导。正是在这一背景之下,“物”进入了大舍建筑师的思考之中。对“物”的关注令大舍近期的作品摆脱了空间范式的限制,这也才会有龙美术馆与大舍之前作品之间巨大的差异。对于那些具备理论自觉性的建筑师来说,一个理念的变化的确可以改变从本源到实现的整个建筑体系。

为何“物”能起到如此关键的作用?一方面,物在某种程度上可以被看作空间的对立面,在“空间范式”中所要压制的硬度、重量、色彩、触感等等恰恰是物的基本特质,也是人们日常生活中直接体验到的物的性质,正是在这些日常接触中,行为的意义得以实现。在另一方面,具体的物本身也往往是意义的载体,它的形态、质感、构造方式等往往唤起人们对某种文化内涵的回忆。

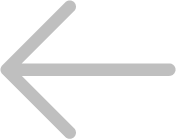

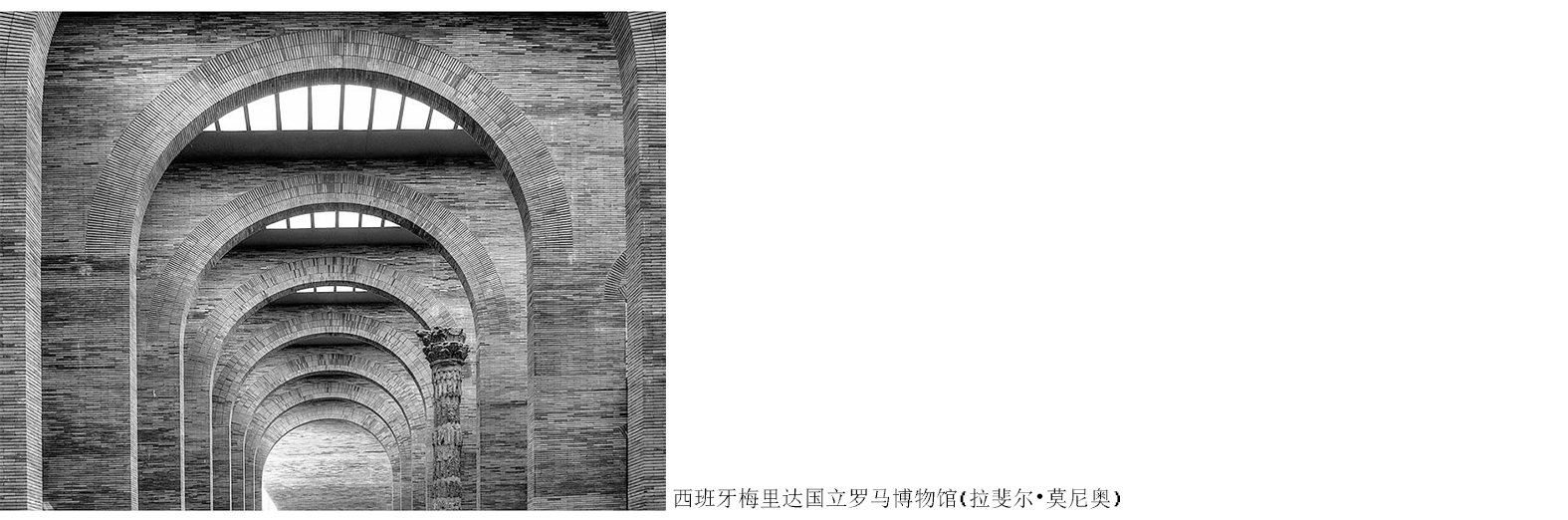

柳亦春在他的一篇文章中也强调了物的这种双重性 :“建筑的物质性实际上也就是意味着在作为概念的建筑中,具有本质价值的‘架构’是重要的,这是建筑之所以能‘站立’以及构筑为‘物’的骨骼。而另一方面,由于物本身必然携带着意义的特性,架构也同时承担着建筑的象征性和文化性的侧面。”使用“架构”一词,意在避免“结构”概念过于工程化的理解,大舍试图通过这一概念强调结构的文化内涵。因此,架构与意义,是大舍强调物的两种方式。这也是他们在龙美术馆原址上留存下来“煤料斗”长廊中所发现的价值。这是一个纯粹的架构,严格遵守材料的力学限度,将承接方式、受力关系、材料质感毫无保留地呈现出来。同时,它也是一个明确的宣言,所彰显的是工业生产对纯粹目的、技术效率、理性控制的坚定追求。这些品质,或者说是“美德” 早已超越产品生产,成为我们所认同的价值范畴的一部分。正是因为这样的特性,煤料斗被作为遗产在龙美术馆中保留了下来,而它背后所蕴含的双重价值则以另外一种方式体现在龙美术馆最核心的建筑元素——伞形单元当中。 在以空间几何关系为主体追求的建筑中,建筑元素往往被抽象为纯粹几何体或者是面,而其内部的结构、材料差异、设备管线则成为被纯色粉刷所掩盖的对象。这也是大舍早期很多作品所常常采用的方式。而龙美术馆的伞形物却与此不同,裸 露的清水混凝土墙面明白无误地告知人们材料的真相,模板的印记与韵律将建造过程也呈现出来。物质的视觉特征与操作方式一览无余。在表面之下,伞形单元有着精心的结构设计。在已经建成的框架式基础上,建筑师在柱梁两侧升起两片混凝土墙,两片墙体中间则留出充分的空洞供管线通过。在顶部随着墙体向两侧延伸,墙体间的空洞也随之变大,足以容纳更多的照明、消防、空调管线, 甚至能让人直立行走通过。这种利用刻意设计的中空结构容纳设备管线的做法很容易让人想起路易• 康对服务与被服务的论述,他把这种结构称为“空的石头”(hollow stone)。这一做法所带来的安置设备管线的便利性自然不言而喻,但是它的意义显然并不仅限于此。这样为管线专门设计特定的空洞与任由它们随意散布或者以一道饰面加以掩盖的做法的最大不同,也许并不在于哪种更为便利,而是建筑师对于设备管线的态度 :是给予它们足够的尊重,像给予人关怀一样给予它们应该有的尊严,并且为其提供特属的领域,还是将它们视为负赘,草草应付或者是简单掩盖。这与管线是否可见无关,所体现的是更深层次的对物的态度,是否能够尊重那些被我们认为是最微不足道的物,这实际上会深刻地影响建筑师的设计思想。康与砖的对话或许就是一个杰出的例证。探索细微事物的本质, 并且找到与其本质相适应的安置方案,这让建筑师从某种程度上更接近于造物主的角色。在众多宗教 理论中,造物主不仅仅创造了世界,创造了所有的 物,而且还给它们设定了相应的位置,为整个世界的结构上好了发条。阅读建筑,阅读每一个物体在建筑整体中的位置与关联,就仿佛阅读整个世界, 或许这才是弗兰姆普顿(Frampton)所强调的建构的表现层面中最重要的内涵之一 。

虽然在龙美术馆中,所有这些建构性的考虑都被墙体所遮挡而无法被观察者直接阅读。但真正有价值的是建筑师的立场确立起来,即使它没有展现在最表面上。有了这种立场,建筑师就获得了一种新的路径、新的领域去展现那些曾经被“空间范式” 所压制的建筑魅力。而纵观建筑历史,我们会发现, 这其实是数千年来建筑艺术的支撑力量之一,反而是“空间范式”变成了一个短暂的特例。一个值得反思、值得怀疑的特例。

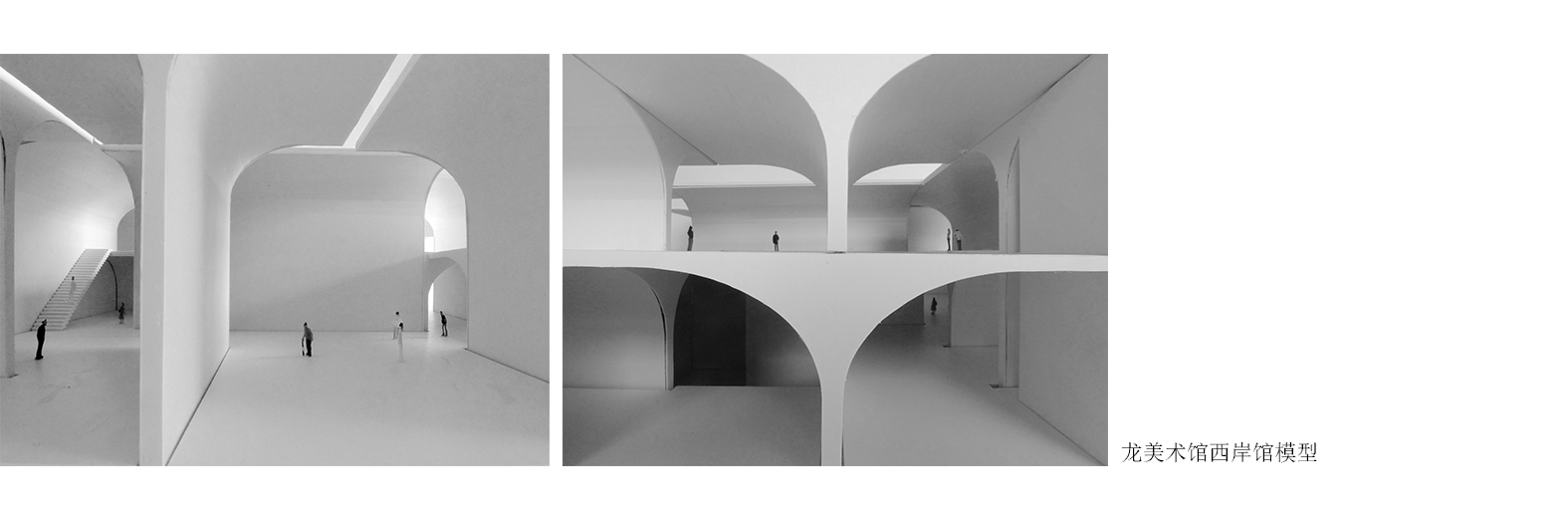

如果说伞形物的建构意义并不容易为人所知的话,那么,它与拱顶的亲缘关系则传达出直接而强烈的意义参照,这也是龙美术馆最能给人以震动的地方。柳亦春承认,在设计这一元素的过程中,他们一开始所关注的只是伞形物所特有的支撑与覆盖的性质,并未有意塑造拱顶。而当设计最终转化为连续的曲面墙体,建筑师自己也被它所创造的意义与氛围所震动,“在大比例的工作模型只完成了一半的刹那,‘罗马’这个字眼就如灵魂附体”, 柳亦春写到。罗马绝非一日建成,而对于当代建筑师来说,愿意接受罗马的辉煌并且呈现在自己的作品中也同样需要相当难度的思想准备。只要看看在当代建筑中能够呈现出罗马建筑气质的作品有多少就可以想见这样做的难度,拉斐尔•莫尼奥(Rafael Moneo)的梅里达博物馆当然是其中的翘楚。而在中国,除了那些附加在表面的拱窗以及象征政府威严的穹顶以外,龙美术馆或许是唯一一个能让我们真切感受到古罗马最伟大建筑元素感染力的作品。

很自然的,我们会将龙美术馆与路易•康的金贝尔美术馆相联系,虽然都与拱顶有关,但两者在力学结构上都不是真正的拱,两者的形状也都不是经典的半圆形,包括拱顶的天光、材料的选择也都有相似性。但是两者的差异也不容忽视,康选择转轮线(cycloid)截面是为了减弱半圆拱顶的高耸,避免过于隆重的氛围,而在龙美术馆,伞形结构的平面尺寸更大,在很多地方甚至延展到两层层高,以更为宏大的体量塑造出比金贝尔美术馆更为强烈的纪念性。另外一个重要的区别在于,金贝尔美术馆的拱顶所凸显的是路易 • 康不断强调的房间( room) 的概念,一组拱顶下就是一个明确限定的房间,不应该受到破坏,他写道 :“拱顶抗拒划分。即使真的被分隔了,房间也仍然是房间。你可以说,房间的自然本性是她总是具备完整的特征。”在龙美术馆,拱顶的这种完整性显然受到了挑战,站在巨大的伞形结构下,人们感受到的实际上是半个拱,伞形物不同方向的交错也打破了金贝尔秩序严明的单元序列,制造出不同区域之间连贯的流动感。这一差异的效果之一是让伞形物本身的实体感变得更为突出。这是因为在金贝尔的“房间”中,拱顶是房间整体的组成部分,它与地面、墙面、立柱共同作用, 形成一个完整的房间,人们感受到的是一个被拱顶覆盖的房间。而一旦房间的概念失去主导、拱顶与 其他元素的整体性被削弱,那么,伞形物的独立性 也就获得更多的表达自由。这也是大舍的天光处理不同于金贝尔之处,每一个伞形物都被天光所环绕, 直接暴露的光缝强化了个体的独自站立。

这些光缝的另外一个作用是让我们清楚地意识到,即使有着拱的形态,但这个伞形物毫无疑问是一个不太常见的、需要特殊结构考虑的悬挑结构。的确,金贝尔也不是纯粹的拱顶结构,并未像真的拱顶那样将侧推力传达到拱顶的两边。可是对于普通观察者来说,拱顶的文化印象会让他们 自然而然地认为两侧的拱顶处于互相支撑的平衡状 态。被反射板遮挡的天光也避免了对这一理解的过分干涉。但是在龙美术馆,这种误解不会再出现, 建筑师让人们明白无误地阅读到伞形物的结构属性。巴什拉曾写道,拱顶对人的包裹呈现了人们“梦想获得亲切感的伟大原则”,独自站立、坚定地 向两侧伸出双臂的伞形结构让我们去设想这样一个物,为了营造庇护与安详,需要付出艰苦的努力来抵抗重力的负荷,它甚至没有同伴的帮助,仅仅依靠自己的力量与强度。这或许会让亲切的氛围变得 有些“沉重”,但也会更加强烈。这又一次表明了,对于意义的获取与传达来说,物,以及物的属性是同样强有力的手段。 因此,我们可以说,龙美术馆与金贝尔美术馆非常重要的区别之一,是伞形结构物在整个建筑中的地位比康的拱更为重要。康所关注的房间是围合物与其中被限定的空间做构成的整体,而龙美术馆中伞形结构作为物的存在属性则超越了其他因素。 当然,这绝不是对两个建筑的品质进行高低之分,而是想说明在实现“意义获取”的根本性目标上,大舍在龙美术馆中如何深入地探索了物的潜力。

在X-微展上,大舍选择用“Been”来翻译 “物”,很显然这个词汇的选择与现象学,尤其是海德格尔的理论有所关联。而在笔者看来,也许更为恰当的翻译是“thing”,它使得我们可以借用海德格尔在《艺术品的起源》( The Origin of the Work of Art )中的经典论述来讨论龙美术馆中的另一个特征,物的纪念性。

虽然主题是关于艺术品,但是海德格尔在这篇文章中首先讨论了一个更为普遍的问题,什么是物 (thing)?他首先否定了三种错误的观点 :第一种 将物看作有各种偶然性质的实体,第二种将物看作各种感官知觉的结合,第三种将物视为物质与形式的结合。尤其是第三种观点在艺术理论中最为流行,物质只是艺术家形式创造的原料与领域,只有形式才是实质,由此导致的形式美学思想自然会走向对物质层面的贬低。而海德格尔的观点是,“离我们最接近的,也是最真实的物是我们身边的使用物品 (use-object)。”因此,物的基本特性是他的工具性(equipmental being),它对于我们有某种用途、价值或者意义。所谓的纯粹的物(mere thing)实际上“也是一种工具,一种被剥夺了工具性的工 具。”156 这与前面谈到的人的根本存在方式是参与性实践的理论是相符的,如果人的任何活动都与意义有关,那么对于人来说,所有的物也都应该有意义,才能成为生活世界的一部分。这一点也是大舍所认同的,“物本身必然携带着意义的特性”,我们已经分析了龙美术馆中伞状物背后所指涉的各种 意义内涵。

然而,工具性的物是我们所熟知的东西,并无任何特殊之处,为何需要将它渲染得如此神秘,给予它这么强烈的纪念性?我们需要一种解释来帮助理解龙美术馆中伞状物所呈现的纪念性。海德格尔 的后期哲学为我们提供了一条线索。的确,生活世界中的物都具有意义,这种意义从属于这个世界中各个事物、事件构成的意义框架,在这个框架之下的物展现为一种工具。然而,我们必须意识到,也许有不止一种、甚至是无穷多种的意义框架,那么物可以呈现为不止一种,甚至是无穷多种的意义或者工具。只是因为我们在选择一种意义框架的同 时,实际上也抛弃了其他无穷多种意义框架的可能性。因此,当物在我们选择的意义框架中彰显为某种工具的同时,它在其他框架中彰显为其他工具的无限可能性却被掩盖了。而那些能够认识到这一过程的人,对物的本质有真正深刻思考的人,会理解在物作为某种意义载体背后所蕴含的无穷的丰富性 (infinite plenitude),海德格尔称之为物的“大地特性”(earthy character)。而当我们面对无穷的时候,一种自然而然的态度是敬畏,也就是说,即使面对最卑微的物,有这种哲学敏感的人也会抱有某种敬畏,纪念性由此而生。这样的态度在康与砖的对话中可以看到,在卡洛•斯卡帕对石头这种 材质的各种可能性的探索中都可以看到。相比于对英雄、威权等存在于当下意义框架之内的事物的敬畏,这种本体性(ontological)的纪念性,物的纪念性更为根本与深刻。

这一理论或许能够解释我们在康、斯卡帕、卒姆托、筱原一男这些对“物”情有独钟的建筑师的作品中常常体验到神秘感的原因。因为物所蕴含的无穷的丰富性是被掩盖的,是处于我们理解世界的意义框架之外的,那么它注定是无法被言明,无法被清晰理解的,神秘性由此而来。我想这也许也能用于解释龙美术馆中,在伞形物之下所感受到的崇高感。

并没有足够的证据表明大舍的建筑师也受到这一理论背景的影响,虽然他们对《空间的诗意》等 现象学文献的兴趣很有可能与产生这样的关联。但是他们在 X- 微展简介中的最后两句话让我们很乐于做这样的推测 :

“‘即物即境’,对建筑学本体性建造的讨论或实践立场仍有积极意义,就像简单的架构与覆盖也可以因为与我们身体或脚下大地间的直接性关系而构筑永恒。

那么,我们还相信永恒吗?”

或许没有任何物是永恒的,即使是宇宙。但是 对于人的世界来说,物的“大地特性”,它隐退的“无穷的丰富性”是超越时间、超越空间,超越我们可以理解或想象的范畴之内的,这种无法穷尽的神秘性才构成了最深刻的永恒。

(本文节选于《世界建筑》2014年第3期第82-91页作者的同名文章)

/